Dal 290 a.C., si intraprende dunque la fortificazione dell’ arx ed il consolidamento del tratto urbano della Salaria mediante la costruzione del ponte sul Velino e dell’ardito viadotto che colma il dislivello fra il forum ed il corso del fiume.

Il solido ponte in travertino con i suoi tre archi a tutto sesto era in origine lungo m. 28,50, largo all’interno m. 5,15, all’esterno m. 6,05, comprese le spallette laterali ed era in asse con il viadotto in opus quadratum, con due muraglioni di grandi conci di pietra intervallati da vaste arcate a tutto sesto, aperte per consentire il transito e per garantire il deflusso delle acque durante le non infrequenti inondazioni. Fu parzialmente demolito fra il 1932 ed il 1936, in previsione del riassetto idrogeologico del territorio sabino.

La Salaria varcava dunque il ponte sul fiume Velino e, nel suo tratto interno all’abitato reatino, ne tracciava il cardo e il decumanus. L’urbs era circoscritta e protetta dal perimetro delle mura i cui blocchi lapidei affiorano alla base di più recenti edifici, utilizzate come materiali di risulta nel circuito definito da via Garibaldi, via del Vignola, via Pescheria, piazza Oberdan.

Ad occidente si apriva la porta Quintia o Cintia, ad oriente la porta Interocrina o Carana, a meridione la porta Romana, aperta sul viadotto di accesso alla città. Il sottosuolo conserva traccia di antichi cunicoli scavati nella roccia, pertinenti alla rete fognaria della città romana. Il forum sovrastava l’insediamento urbano: dopo l’Unità d’Italia, fra 1862 ed il 1865 e più tardi, dopo il terremoto del 1898, i cantieri di lavoro per il riassetto della piazza del Comune restituirono frammenti dell’antica pavimentazione in travertino.

Nei documenti di epoca medievale ricorre il toponimo di platea statuae, confermando l’ipotesi che il foro fosse decorato da statue a carattere encomiastico o religioso-sacrale in prossimità del tempio che secondo Silio Italico era dedicato a Rhea,la dea eponima fondatrice della città.

Resta dubbia la localizzazione dell’anfiteatro e del tempio di Sanco, il dio sabino associato all’Ercole Italico, mentre gli impianti termali lasciano traccia nel toponimo medievale di balneum vetus, riferito all’abitato dei Pozzi sulla riva destra del fiume Velino.

Nel corso dei suoi tre millenni di storia, la città si è sedimentata in una suggestiva stratificazione sullo sperone calcareo del primitivo insediamento: il visitatore interessato ad osservare l’ardito viadotto di pietra che collega il ponte romano all’arce scoprirà a fondamenta dei palazzi allineati ai bordi di via Roma le cellette degli horrea e delle tabernae allestite per immagazzinare le merci destinate alla vendita al minuto per gli abitanti del posto e per i viaggiatori che percorrevano la Salaria, accanto agli opifici ed alle botteghe medievali, proliferate durante l’età comunale, quando all’ordinato schematismo dell’insediamento di epoca romana si sovrappose un fitto reticolo di vicoli e pennine.

Nel corso del XIII secolo Rieti registrò un netto incremento demografico cui seguì un sistematico intervento di urbanizzazione.

La presenza stabile di cinque pontefici, papa Innocenzo III nel 1198, papa Onorio III nel 1219 e nel 1225, papa Gregorio IX nel 1227, nel 1232 e nel 1234, papa Niccolò IV fra il 1288 ed il 1289, infine papa Bonifacio VIII nel 1298, conferì a Rieti, ai confini fra il Patrimonio di San Pietro ed il Regno di Napoli, il rango e la dignità di una città strategicamente rilevante, meta di ambascerie e scenario di episodi di grande rilevanza storica, quali furono il matrimonio per legatos fra Costanza d’Altavilla ed Enrico VI di Hoenstaufen, le udienze concesse da papa Onorio III a San Francesco d’Assisi, l’incontro fra Gregorio IX e Federico II, la canonizzazione di San Domenico di Guzman, l’incoronazione di Carlo II d’Angiò.

La presenza della curia papale non si limitò a determinare la ricostruzione e fundamentis della cattedrale, l’erezione del Palatium Domini Papae, la fioritura delle chiese e delle comunità mendicanti, ma influenzò la decisione del Comune di ridisegnare il perimetro delle mura cittadine estendendo l’area edificata nella zona pianeggiante a settentrione dell’antica arce.

Si trattò di un organico intervento urbanistico che i documenti d’archivio definiscono come «allargo» o addizione, caratterizzato dal tracciato di tre lunghe vie parallele all’antico decumano, a fianco delle quali si sarebbe progressivamente infittita la trama degli edifici inclusi all’interno della nuova e più ampia cerchia di mura munite di bastioni, porte e postierle, dai caratteristici merli a conci compatti che segnalavano l’adesione cittadina alla causa guelfa.

L’imago urbis riceve così un’impronta marcata, indelebile, destinata ad identificare Rieti come una terra murata, una città di pietra.

Il profilo delle mura duecentesche fu disegnato da est ad ovest, proteggendo per tre lati l’abitato. Il lato meridionale rimase difeso dal corso del fiume Velino, cui si aggiunse la canalizzazione delle due cavatelle che circoscrivevano i suburbi del Borgo e delle Valli.

Il fiume alimentava generosamente le attività orticole, garantiva la pesca ed il traffico mercantile, forniva energia per gli opifici urbani, come le gualchiere ed i mulini a grano e a guado.

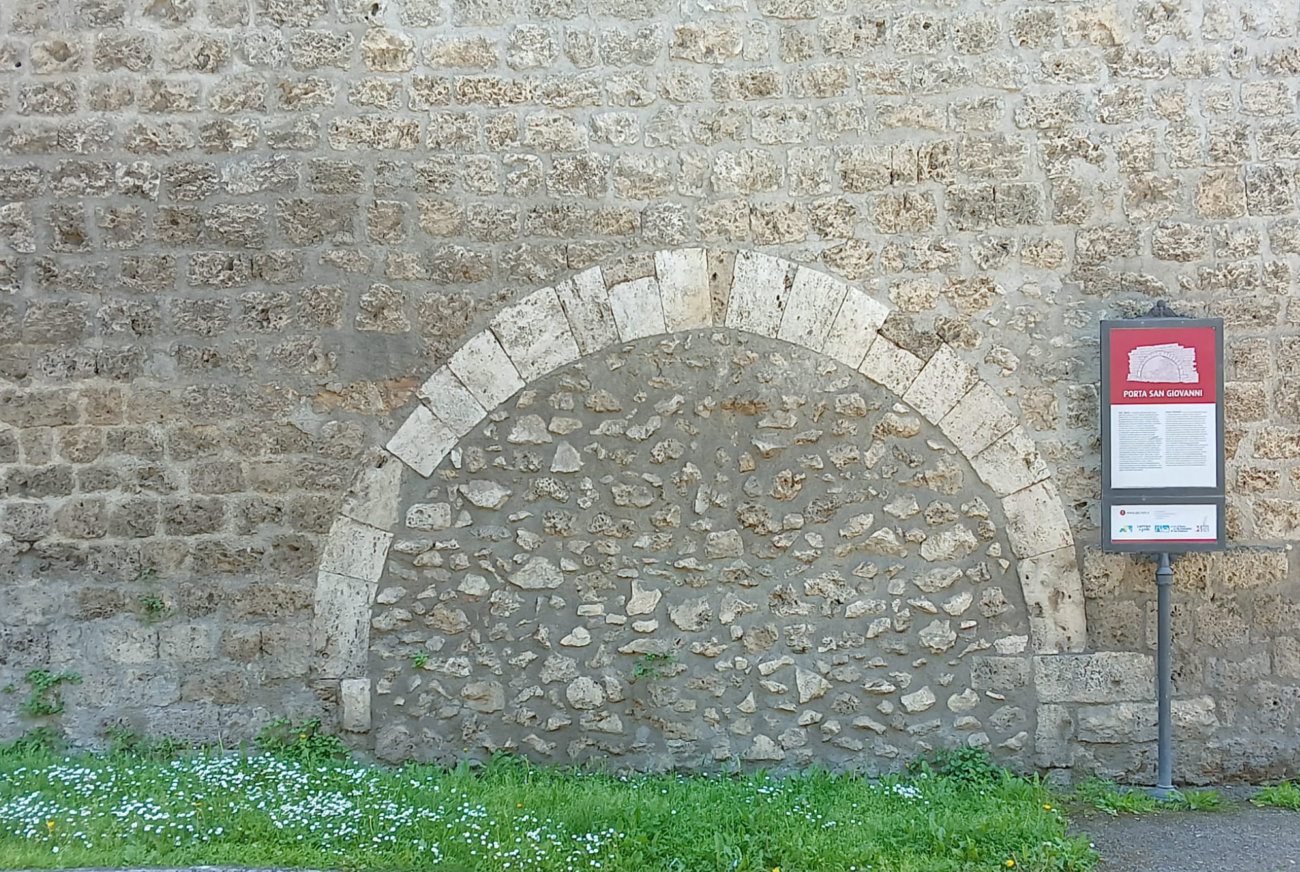

L’accesso alla città antica era stato assicurato da tre porte, Romana, Quintia ed Herculana, i cui nomi furono mantenuti nella ripartizione dei sestieri. La nuova, più ampia cerchia muraria fu dotata di bertesche e torrioni, spalti, porte e postierle: procedendo da oriente ad occidente, le fonti medievali consentono di individuare porta Cordale, porta d’Arce, porta San Benedetto, porta Conca, porta Leporaria, porta San Giovanni (foto sopra), porta Cintia, porta Santi Apostoli o Sant’Agnese vecchia, porta Romana e a meridione, nelle pertinenze del Borgo, le porte Aringo, San Biagio e Sant’Antonio.

Nei sestieri di recente urbanizzazione, destinati ad accogliere dalle campagne gli immigrati attratti in città dalle lusinghe del progresso, si insediarono con successo i religiosi degli Ordini Mendicanti, che costruirono accanto ai loro conventi le grandi basiliche di San Francesco (1245), Sant’Agostino (1252) e San Domenico (1268). A cura di Ileana Tozzi

PORTA SAN GIOVANNI

Tra le porte di origine romana è ancora visibile con la sua tamponatura cinquecentesca l’antica porta San Giovanni che deve il nome all’originaria chiesa di San Giovanni in Statua, demolita nel Settecento, collegata alle mura attraverso via Pennina. La parte bassa della porta conserva ancora le caratteristiche più antiche della cinta muraria, con un arco ogivale e bugne. Sopra all’arco, si può osservare la tecnica muraria più “recente”, che risale agli interventi del 1447. La porta era dotata di un ponte levatoio che consentiva l’attraversamento del fossato difensivo antistante, venne murata all’inizio del Cinquecento, per costruire la chiesa di San Liberatore.

PORTA D’ARCE

Porta D’Arce, aperta nel XIII secolo, prende il nome dalle fortificazioni romane dette “arci” che un tempo difendevano la via Salaria. La porta ha una forma molto regolare, è infatti una torre massiccia a forma di parallelepipedo. Nel passato aveva un grande valore strategico tanto che nel 1372 il vescovo di Lucca vi fece costruire sopra una fortezza al fine di migliorare il controllo del varco. Per esigenze di traffico sotto la porta transitano i veicoli e nel corso degli anni sono stati aperti altri archi nelle mura adiacenti, tre dei quali oggi inutilizzati.

PORTA CONCA

Porta Conca, risale al 1349. Nell’anno 1456 il vescovo di Rieti Angelo Capranica ne finanziò il rifacimento, dalla parte esterna della porta è visibile lo stemma dello stesso vescovo. Il portone in legno risale al XVI secolo. Si presume che la porta fosse dotata di ponte levatoio.

PORTA CINTIA

Porta Cintia inizialmente era collocata all’incrocio tra le attuali via Cintia, via dei Pini e via Sanizi ed era nota anche come “Porta Spoletina” in quanto era posta sulla strada per Terni e Spoleto. Venne poi spostata più a valle dove si trova attualmente.

La prima porta in legno andò distrutta da un incendio nel 1521. In seguito, nel 1866, la struttura venne completamente ricostruita in pietra su progetto dell’ingegnere reatino Eugenio Duprè costituita da due torri merlate con al centro un’esedra semicircolare chiusa da un cancello in ferro realizzato nel 1870 dalla fonderia Gregorio Catini.

Porta Cintia, distrutta nel 1944 dai tedeschi, non venne più ricostruita per facilitare il traffico delle auto dirette al centro storico. Al suo posto vennero eretti due palazzi posizionati in modo simmetrico ai lati della strada legati alle mura merlate. Nel 2009 l’antico cancello in ferro della porta è stato ricollocato nell’antistante piazza Marconi.

PORTA ROMANA

Porta Romana, edificata nel 1586, all’origine era unita ai palazzi di via Porta Romana ed era il punto d’ingresso dalla parte sud della città per chi proveniva dalla via Salaria. Entrando da Porta Romana si proseguiva sull’omonima via e attraversando il Ponte Romano sul fiume Velino si percorreva l’attuale via Roma per così giungere nella piazza del Comune.

Nel 1930, quando l’architetto Cesare Bazzani disegnò l’attuale Piazza della Repubblica, Porta Romana fu staccata dagli edifici e ricollocata al centro della piazza con l’aggiunta nella parte superiore di una copertura con le scritte di benvenuto e arrivederci alla città: INGREDERE OMNIA FAUSTA FERENS “Entra portando buon auspici” e I ET REDI FELICITER “Va’ e torna con successo”. Oltre al ricollocamento della Porta, che divenne monumento, venne eretta un’esedra in mattoni. rivolta verso la via Salaria, nel semiperimetro della piazza.

Nel mese di novembre 2023 sono iniziati i lavori di riqualificazione di Porta Romana. Il primo dicembre l’antica Porta è stata riconsegnata alla città. I lavori di restauro conservativo sono stati eseguiti a cura del Lions Club Antrodoco Host, su progetto approvato dalla Giunta Comunale di Rieti.